- 時山炭の特徴

- 製炭方法

- 時山地区について

- 時山炭(ときやまずみ)の歴史

- 時山炭保存会について(別ページへ)

- 炭窯の場所(別ページへ)

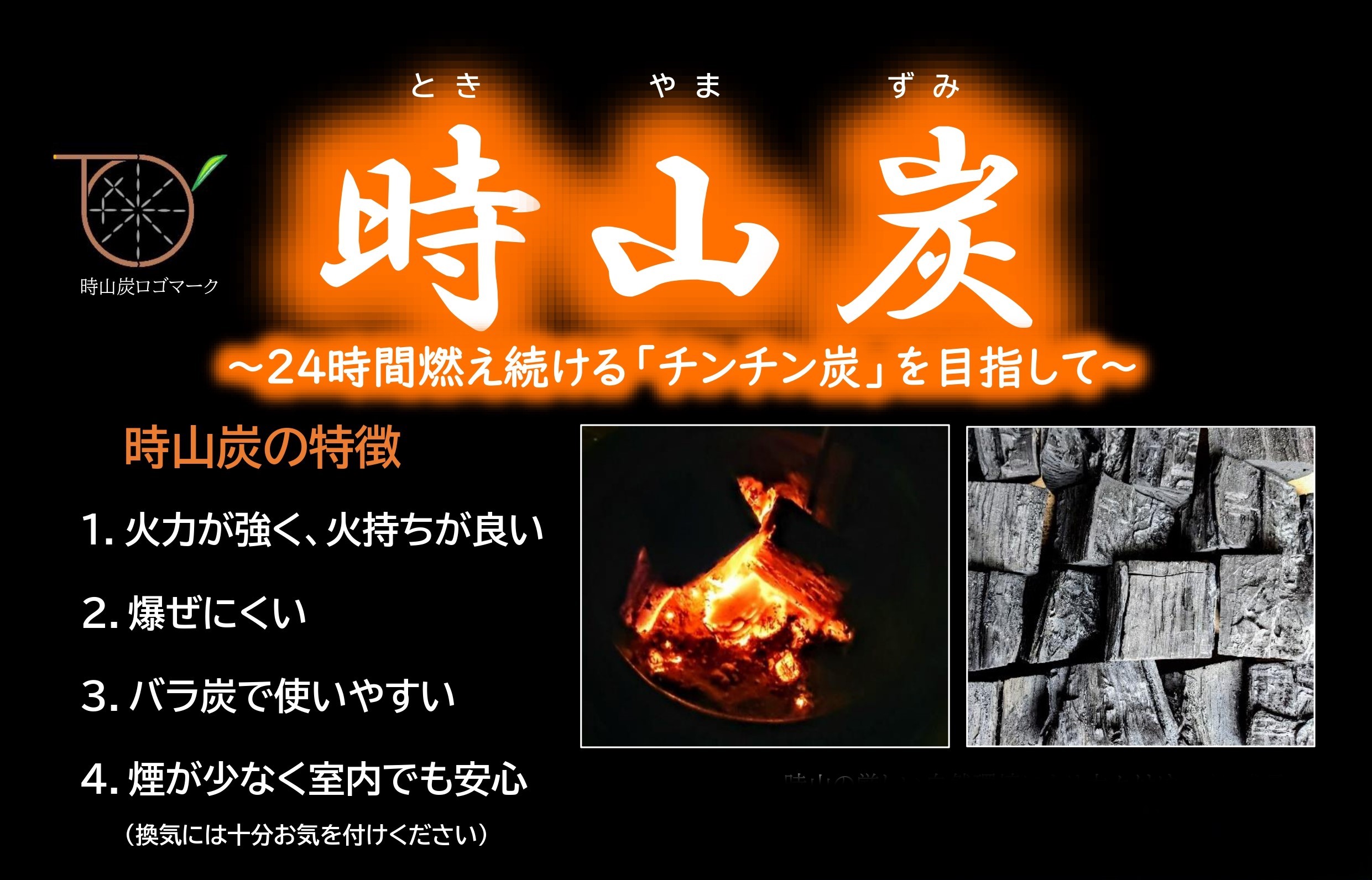

時山炭の特徴 ~24時間燃え続けるチンチン炭を目指して~

- 火力が強く、火持ちが良い

- 爆ぜにくい(※)

※炭がパチパチと跳ねることがあります。急激な加熱や風を当てると跳ねやすくなります。 - バラ炭で使いやすい

- 煙が少なく室内にも使用可(換気をし、一酸化炭素チェッカーの併用など安全策に十分配慮してご使用ください)

「チンチン炭(ずみ)」は現在まだ作れていませんが、時山のチンチン炭はかつて備長炭に匹敵すると言われ、チンチン炭を目指して伝統技術を磨いています。

※「チンチン炭」とは炭同士で叩いた時 ‟チン♪”と金属音のような、高い音がする締まった炭のことです。

製炭方法

択伐

広葉樹が炭材として適した大きさになった時、粗密を考慮し、若い木を残す方法で木を伐りだします。皆伐してしまうと次に伐採するまでに30年かかるところ、択伐では10年に一度は同じ場所で伐採することができます。この方法は、地面に光と風が入りやすくなり、新しい芽が育ちます。環境保全にも役立っています。

落とし

伐った木を窯に合わせて90㎝から150㎝ほどに玉切りし、枝を払います。その木を幅2mほどの落とし場に落とします。以前は窯の近くに落とし場がありましたが、今は落とし場に落としてから車両で運搬します。

窯木割り

直径10㎝を越える窯木は、ヨキ(斧)でヒビを入れ、楔(くさび)を入れて木槌で打ち込み割ります。

太さによって、4分割8分割16分割にしていきます。

窯木寄せ

窯に詰めて立てやすくするために、曲がった木や小さなこぶのような節などを整理します。整理した木を窯の前の窯木置き場に窯の中に入れやすいように順序良く並べていきます。

窯木立て

窯の中に炭になる木を入れていきます。なるべく隙間なくぎゅうぎゅうに詰めていきます。天井から10㎝ほど隙間を開けて置き、そこに曲がった木など処理した細かい木を入れていきます。

窯焚き

口蓋(以前は1mほどの栗の木を立てていましたが今はトタン)を置き、枝払いした枝を焚き付けに使います。十分に煙ができたら、嵐(風の通り道)を作り、どんどん石を積んで嵐を残して石と土で2重に埋めていきます(1重目は石刺、2重目は土囲といいます)。煙がなくなったら密閉します(窯込)。密閉してから5日目~7日くらいで炭を出します。待っている間に次の窯に使う窯木を集めておきます。

炭出し

次の窯の窯木が揃ったら炭を出します。

だいたい7㎝ほどに切り、炭の状態に合わせて等級を分け袋詰めします。以前は編んだ俵に入れていました。

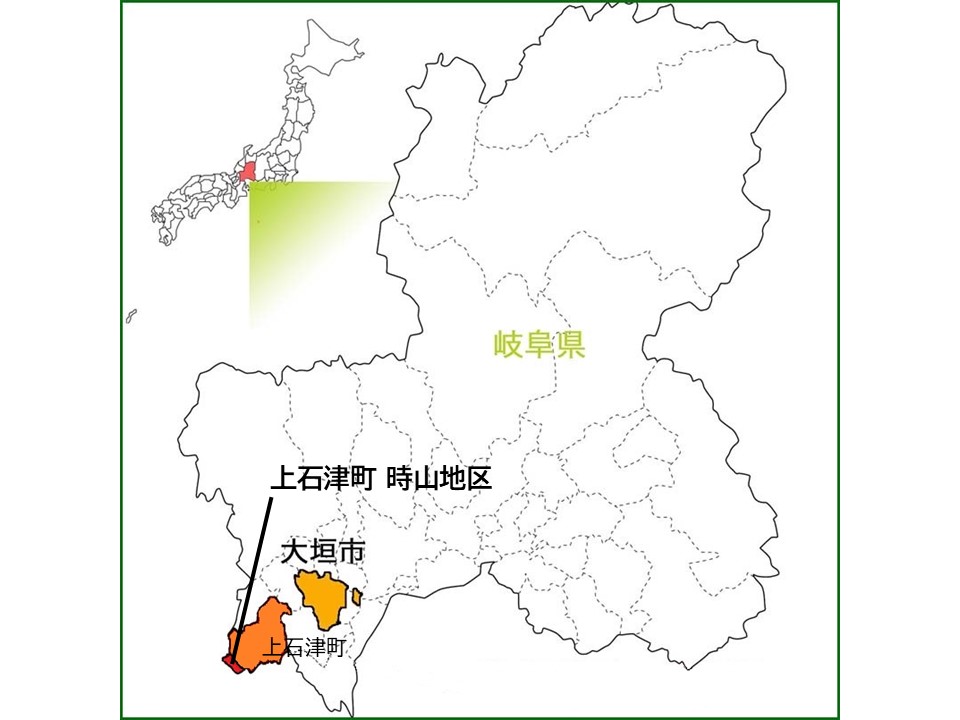

時山地区について

大垣市上石津町時山地区は岐阜県の南西端に位置し、滋賀県と三重県の県境に接し、山あいには清流牧田川が東西に流れ、山の斜面に石垣が築かれ、家が階段状に並ぶ独特な景観を有しています。こうした景観は大垣市景観遺産に選ばれています。

当地区には、時山文化伝承館、時山養魚場、もんでこキャンプ場TOKIYAMAがあります。

特産品は時山炭・時山刺し子。以前は養蚕、わさび・わさび漬け・しいたけ、製茶も有名でした。

→時山地区について詳しくは過去の記事「時山地区」について ~地域紹介~をご覧ください。

歴史

時山炭は古くから盛んに生産され、寒さが厳しく地盤が固いため木の成長が遅く、年輪が細かく締まっているため炭に適しており、火持ちが良いと評判が高く、江戸時代すでに販路は京都から名古屋まで及んでいました。村のほぼ全戸が製炭業を専業とし、周辺地域のような農閑期の副業ではなく、通年で製炭が行われていました。明治時代には炭の需要も激増し、上石津の製炭従事者は300人を超えており、時山では炭は村内全戸加入を義務付けられた「時山精選炭業組合」により検査・販売が行われ、品質の向上と販路拡大に努めてきました。しかしながら燃料革命後の昭和40年以降、時山の製炭業も急速に衰退し近年まで数軒が細々と炭焼きを続けていましたが、数年前に途絶えました。

かつて門外不出であった時山炭独自の製法である窯や製炭の方法を知る経験者は2名健在であり、見習2名に伝授しています(令和6年現在)。