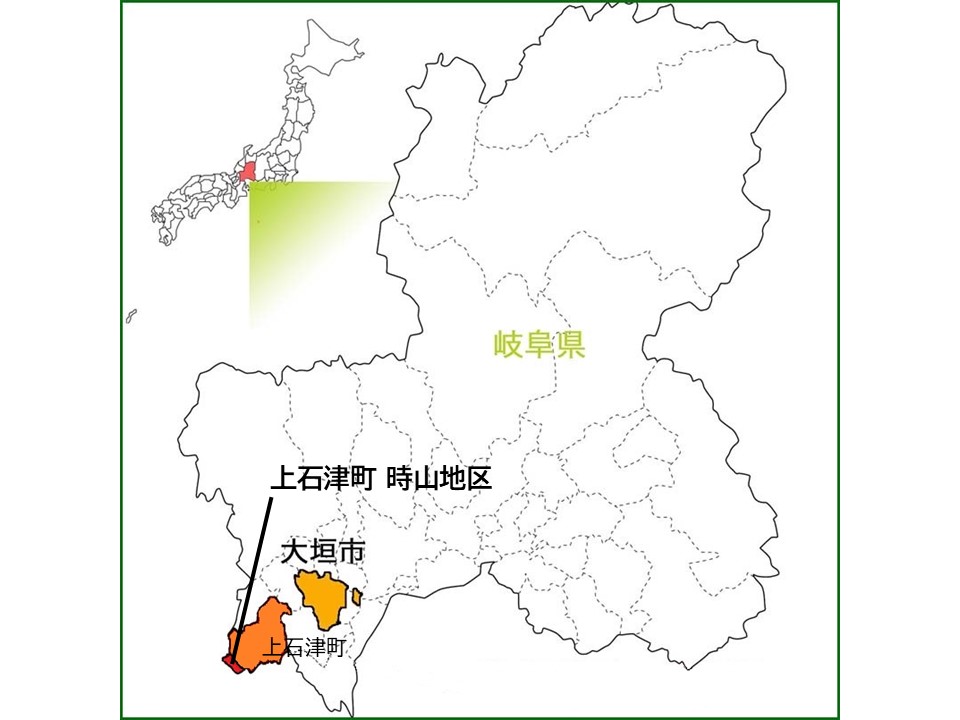

時山地区について

大垣市上石津町時山地区は岐阜県の南西端に位置し、滋賀県と三重県の県境に接し、山あいには清流牧田川が東西に流れ、山の斜面に石垣が築かれ、家が階段状に並ぶ独特な景観を有しています。こうした景観は大垣市景観遺産に選ばれています。

当地区には、時山文化伝承館、時山養魚場、もんでこキャンプ場TOKIYAMAがあります。

特産品は時山炭・時山刺し子。以前は養蚕、わさび・わさび漬け・しいたけ、製茶も有名でした。

和合の里

平家の落ち武者が住み着いたとも言われていますが、それ以前にも人が住んでいたと思われ、時山の起源は定かではありません。

九州の宇佐八幡宮から分祀された八幡神社は源氏と関りがあったことから、源氏の流れを汲むとも考えられています。

1600年関ケ原の戦いに敗れた島津義弘公が敵中突破し大阪まで逃げるときに時山を通ったと言われており、薩摩から時山に住み始めた人もいたようです。

又、蔵林寺は上地区の明覚寺から派生しており、上地区の人も時山に移り住んでいます。

伊勢街道の通り道であり、伊勢神宮、多賀大社への参拝のため多くの旅人が時山を通りました。

現在は移住世帯も受け入れており、昔からいろんな人を迎え入れている土壌があり「和合の里」と言われています。

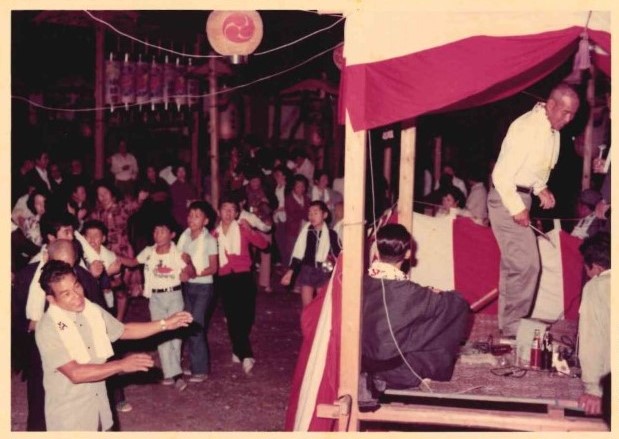

八幡神社例祭「時山祭」

江戸時代に二度にわたる大きな火災があり、八幡神社に祈願をしたところ火災が収まったため、その後花火を奉納する例祭が始まりました。

時山祭で行われる江州音頭は、江州(現在の滋賀県)からきた人との交流を図るために行われたと言われています。

又、以前は宮連中と呼ばれる若い衆が神社の隣の廣榮寺に集まり1ヶ月ほどかけて花火を作っていました。

時山刺し子

昔、女性は山仕事に行く男性のために藤の繊維で作った保温性に優れ、厚くて丈夫な服を作っていました。

山仕事のため丈夫な服も破れてしまい、そこに布をあて男性の仕事の安全を願い一針一針工夫して縫い付けていました。

その縫い方で「桧垣」「麻の葉」「七宝」「柿の花」等たくさんの美しい図柄が今も伝わっています。

現在も時山文化伝承館で30年以上続く「時山刺し子クラブ」がその伝統を受け継ぎ、刺し子を楽しむ人たちの憩いの場になっています。